道教文化与明清剑侠小说

罗立群

(暨南大学人文学院,广东珠海519070)

“包括道家美学在内的中国古人的世界观乃是中国古代文言以及中国古代诗歌言说方式得以

形成的土壤。”[1。明清两代,道教在社会上比较兴盛,道教文化对明清剑侠小说创作的影响十分明

显,“道侠一体”成为明清剑侠小说的一个重要特征。道教文化的浸润,使明清剑侠小说展现给读者

一个意境深远、想象奇绝的“异度空间”。因此,从道教文化的视角研究明清剑侠小说,发掘其间传

递、蕴藏着的道教文化元素,揭示作品中的道教文化印迹,既有益于道教研究,也有益于文学研究,

更能较全面、深入地解读剑侠小说这一文学品类。

一、对神仙信仰的不懈追求

道教以“道”为基本信仰,其基本宗旨是“延年益寿,羽化登仙”。“延年益寿”是延长生命存在的 时间;“羽化登仙”所追求的目标不仅是延长生命,更是超越自然局限,达到与“大道”合一、永生不死 的境界。能达到这一境界的人就是神仙。神仙信仰是道教文化的核心。“我命在我不属天 地。”啪507“道”虽然看不见、摸不着,但可以通过修行获得,一旦“得道’’以后,便可长生久视,成为神 仙。修道成仙是道教为信众勾画的人生永恒的境界,也是道教徒毕生追求的终极目标。有了神仙信仰,道教文化才逐步发展和丰富起来。道教为了劝人修道,对尘世的苦难、灾异进行了渲染。《洞 镇太极北帝紫微神咒妙经》借“天神”之口叙述道:

大魔行运五浊之世,人多造横,图谋众生,致害天下,万民艰辛勤苦,众生受罪。国人非法, 刑祸相罚.贼从下生,恶乱世界。鬼兵入国,行其大灾之疫。刀刃杀人,人转恶心,造逆刑法相 谋,鬼计多生,道途艰难……万般疫疾流满天下十方,人民大惊,鬼主日聚,百姓不可居,刀兵杀 害,伤乱国土,鬼贼食人不安……人多流亡,国兵大起,北庶不安,三天魔王入国行灾,瘟疫布满 天下家国,万民不安,盗贼流行,鬼熙杀人,众生受其大灾水火之难。E3]

经文对现实社会的混乱、各种天灾人祸的惨状、民众的生活痛苦予以表现,同时进行宗教阐释。 道教其他经典如《太平经》、《元始天尊说北方真武妙经》等,对红尘下界都有类似的描述。 在明清剑侠小说中,作者秉承道经否定尘世的悲观意向,以沉重之笔叙述人生的悲哀。《铁树 记》写人问两场大灾,先是淫雨绵绵,“终朝不收的雨脚,彻夜不散的云头,一连就下了五个整整的 月”。“上天淫雨久涟涟,四海居民总可怜。商市长高柴米价,民家用尽箧笥钱。青山黯黯云迷树, 白地茫茫水接天。到处凄凉厨灶冷,晚来犹未焚朝烟。”久雨成涝之后,“又大旱一年整整的,莫说是 禾苗槁死,就是草木也干枯了”。

旱魃为殃似火加,炎蒸燎燎实堪嗟。

郊原到处枯禾黍,田野何曾熟稻麻。

稚子悲号皆绝粒,黎民逃散已无家。

纷纷四海皆如此,纵是行军亦唱沙。

可怜那一时的百姓,吃早膳先愁晚膳,缝夏衣便作冬衣。这里去,闻得有父母的凄凄惶惶 号寒;那里去,闻得有妻子的悲悲切切啼饥。正是:朝有奸臣野有贼,地无荒草树无皮。壮者皆 散于四方,老者盖死于沟壑。

除了自然灾害,还有孽龙兴风作浪,颠覆舟船,冲毁房屋,淹没良田,淫人妻女,害人性命,尘世 间灾祸不断,妖魔丛生,混乱无序,民不聊生。《女仙外史》、《瑶华传》、《绿野仙踪》、《七剑十三侠》、 《夜雨秋灯录·郁线云》、《翼嗣稗编·隐娘尚在》、《萤窗异草·姜千里》等,都描写了战乱、灾害、暴 行以及妖魔、盗贼给尘世带来的混乱和痛苦。

在自然和人为造成的各种灾难之外,生命的短暂足人生巨大的悲剧。道教对此表现出充分的 终极关怀,具有强烈的生命意识,体现出道门中人对生命永恒的希求与关注。本着“救世济民”的宗 旨,道教将无处不在、无时不有的“道”进行神秘化、形象化和人格化,创造出众多能庇护万物、与世 长存的神仙。《神仙传》、《列仙传》、《洞仙传》、《三洞群仙录》和《历世真仙体道通鉴》等道教典籍,记 载了大量神仙人物和事迹,描述他们求道的决心、修道的经历和得道飞升的经过。这些神仙形象是 道教济世精神的体现者和执行者,也是民间信众崇拜信仰的具体对象。

受道教文化影响,剑侠小说创作也表现出对生命的强烈关注、对生命局限的体认以及对神仙的 热情与向往。《瑶华传》开篇写雌雄二狐感叹生命不永,立志修道,希望借此脱离狐毛躯壳。二狐费 尽千辛万苦,爬上西山之顶,遇见修道数百年之久的老狐狸,向其传授修道途径。雄狐忍受不了修 行的清苦,走人旁门左道,被剑侠飞剑斩首。虽被飞剑所杀,但向道之心不改,凝聚魂魄往投剑侠 处,发誓改邪归正,意欲消除夙孽,学习“剑术”,成为剑仙。剑侠无碍子见其灵气不昧,向道心坚,遂 指点迷津,施法护佑,助其成功。

《绿野仙踪》第五回“惊存亡永矢修行志,嘱妻子割断恋家心”,主人公冷于冰本是清闲富户,在 家极其受用,由于仕途失意,恩师王献述与知己潘知县相继谢世,于是寝食俱废,坐卧不安,开始思考生命的大限:

自献述死后,知己师生,昔年同笔砚四五年,一旦永诀,心上未免过于伤感。又兼夜夜睡不

着,逐绪牵情,又添了无限愁思。因想到自己一个解元,轻轻的被人更换,宰相夏言已经斩首,又闻兵部员外郎杨继盛也正了法。此虽是严嵩作恶,也是他二人气数该尽。我将来若老死牖下,便是好结局。又想到死后,不论富贵贫贱,再得人身,也还罢了。等而最下,做一驴马,犹不 失为有觉之物。设或魂消魄散,随天地气运,化为乌有,其不辜负此生,辜负此生!又想到王献 述才六十七岁人,陡然得病,八日而亡,妻子不得见面罢了,还连句话不叫他说出,身后事片言 未及,纵会做官一场,回首如此,人生有何趣味?便位至王公将相,富贵百年,也不过是一瞬间 耳。想来想去,想得万念皆虚。

思考的结果,“可见大限临头,任你怎么年少精壮,亦不能免。我如今四大皆空,看眼前的夫妻 儿女,无非是水月镜花,就是金珠田产,也都是电光泡影。纵活到百岁,也脱不过死之一字。苦海汪 洋,回头是岸”嘲25。面对生命的极限,冷于冰激发了生存的意志,坚定了弃家访道的决心。

《七剑十三侠》写了两种侠客:一是豪侠,行走江湖,仗义疏财,武艺高强,扶危济困,铲奸除佞; 二是剑侠,隐居世外,韬形敛迹,淡泊名利,勤修“剑术”。此类剑侠,“来去不定,出没无踪,吃饱了自 己的饭,专替别人家干事,或代人报仇,或偷富济贫,或诛奸除暴,或挫恶扶良;别人并不去请他,他 却自来迁就;当真要去求他,又无处可寻。若讲他们的本领,非同小可,有神出鬼没的手段,飞檐走 壁的能为,口吐宝剑,来去如风”[6且。作者有意将两种侠客进行对比,当豪侠遭遇危难时,剑侠会及 时出手相助,化险为夷。剑侠才是真正的救星,他们御剑飞行,推算阴阳,移山倒海,呼风唤雨,“炼 剑成丸,吞吐自如,久之功高道进,也可长生不死”[6]100。剑侠将剑术练到一定境界便成为神仙,小 说的字里行间处处表露着对剑侠的崇拜与敬仰。

在文言小说中,《韦十一娘传》、《剪灯余话·青城舞剑录》、《狯园·青丘子》、《池北偶谈·女 侠》、《夜雨秋灯录·郁线云》、《耳食录·何生》、《浇愁集·侠女登仙》、《此中人语·广寒宫扫花女》、 《仕隐斋涉笔·剑仙国》、《淞隐漫录·剑仙聂碧云》等,都对剑侠充满了敬意和向往,把他们视为庇 护万民、救苦救难的神仙。

坚定的神仙信仰必将导致不懈的神仙追求。在道教观念中,神仙具有永恒生命与超自然能力, 而神仙和人类之间并无不可逾越的障碍,道教典籍通过对神仙故事的叙述,试图向人们表达这样的 理念:仙门常开,心诚则灵;仙法平等,不论贵贱;只要道心坚定,修炼有术,凡人皆可成为神仙。在 明清剑侠小说中,修道者正是秉持这样的信念踏上了修仙的坎坷之路。

《瑶华传》中的雄狐道心坚定,在剑仙无碍子指引下,轮回转世,行善补过,洗骨伐髓,终成正果。 《绿野仙踪》里冷于冰立志修真,弃家访道,经历了深山遇猛虎、泰山庙逢女鬼、石佛岩受欺骗、天竺 寺试道心等诸般考验,方才得到仙家真传。他的弟子连城璧、金不换、袁不邪、温如玉、锦屏、翠黛等 人,凡道心不够坚定、不能心志纯一者,均各受惩罚,延缓飞升。温如玉因犯淫戒,被乱杖打死后转 世投胎,再修二百年才得入仙f-j。《仙侠五花剑》中文云龙、白素云、雷一鸣、薛飞霞、花珊珊等人,由 于心术端正,慕道意诚,百折不挠,在黄衫客、红线、聂隐娘、虬髯公、空空儿等剑侠指导下,炼成剑 术,位列仙班。其他如《青丘子》中的王生,因“博采方术,有高蹈遐举之想”,又能履危践险,心诚意 坚,终于得拜剑仙青丘子为师,修成剑术[7]83。《郁线云》中的郁线云,幼逢家难,亡命深山,遇仙人搭 救后,一心念道,苦修剑术,成为令人钦敬的剑侠。《剑仙聂碧云》中的聂碧云本是奇女子,“幼遇异 人,授以剑术”,伉俪二人合籍双修,心纯志坚,道术El进,终于斩杀毒龙,达成夙愿,功德圆满。

《瑶华传》中的雄狐道心坚定,在剑仙无碍子指引下,轮回转世,行善补过,洗骨伐髓,终成正果。 《绿野仙踪》里冷于冰立志修真,弃家访道,经历了深山遇猛虎、泰山庙逢女鬼、石佛岩受欺骗、天竺 寺试道心等诸般考验,方才得到仙家真传。他的弟子连城璧、金不换、袁不邪、温如玉、锦屏、翠黛等 人,凡道心不够坚定、不能心志纯一者,均各受惩罚,延缓飞升。温如玉因犯淫戒,被乱杖打死后转 世投胎,再修二百年才得入仙f-j。《仙侠五花剑》中文云龙、白素云、雷一鸣、薛飞霞、花珊珊等人,由 于心术端正,慕道意诚,百折不挠,在黄衫客、红线、聂隐娘、虬髯公、空空儿等剑侠指导下,炼成剑 术,位列仙班。其他如《青丘子》中的王生,因“博采方术,有高蹈遐举之想”,又能履危践险,心诚意 坚,终于得拜剑仙青丘子为师,修成剑术[7]83。《郁线云》中的郁线云,幼逢家难,亡命深山,遇仙人搭 救后,一心念道,苦修剑术,成为令人钦敬的剑侠。《剑仙聂碧云》中的聂碧云本是奇女子,“幼遇异 人,授以剑术”,伉俪二人合籍双修,心纯志坚,道术El进,终于斩杀毒龙,达成夙愿,功德圆满。

在明清剑侠小说中,虔诚的神仙信仰与坚定的修仙追求是道教文化影响的结果,表达了人们希

冀扩展能力与延长寿命的憧憬,在情节营构和形象描绘上具有浓厚的道教色彩。

二、对生命形态的“道性”阐释

生命是至为神秘和重要的客观存在,涵盖了“形”与“神”两个方面。探讨形神关系,是剑侠小说 生命观的核心问题。按照大自然的规律,个体生命有一个从诞生走向消亡的过程,这是不以人的意 志为转移的。但“道教的神仙方术,觊觎获得延续生命的奥妙”[8|,面对自然灾害、病痛疾苦、人生短 促,道教告诉人们,只要修炼有术,持之以恒,就可以“长存不死,与天相毕”[9]3“,可以“变化无穷,超 凌三界之外,游浪六合之中”[9]8。明清剑侠小说将道教的生命意识情节化、具象化,如《亦复如是·何配耀》中道人用剑术除去何配耀的附身恶魔,“索纸七张,每张上各画一圈,其大者可径尺,依 次叠小,至如一粒粟。El:‘先以大圈粘壁上,终日兀对,令心不出圈外,七Et内心气可足。若功力不 懈,七圈皆用,效当自知。’何如法行之,至四十九日,心地忽然明澈,飘然而去,不知所终”[103。何配耀修炼的方法是道教修炼者对心灵进行调控的“守一”、“存思”术,使人意念集中,情绪稳定,排除忧 虑,缓解紧张,长期修炼有益于身心健康。小说将其效果夸大,形象表达了有限生命个体通过勤学 苦修可以超越自然、长生久视的主题。

在明清剑侠小说中,剑侠的成仙得道是形神一致的,即以肉体凡胎修成神仙。但也有形神分离 的,《七剑十三侠》里草上飞焦大鹏在赵王庄阵亡,剑侠傀儡生在他阵亡之时,将其灵魂度回山去炼 魂七日,炼成仙道。“但因余七妖术厉害,凡胎肉骨,都不能进去破他,须要脱了凡胎,方能前进。”焦 大鹏脱了凡胎后,跟随玄贞子炼成剑术,“他本是无影无形的,因傀儡生把他魂灵炼过,要现形便与 凡人无二”,因此不怕天罗地网、迷魂妖法,立下奇功。焦大鹏的成道过程是形神分离,兵解成仙。 对此,小说有一番解释:“你道怎的为兵解成仙?仙家有一派流传,要度脱凡人成仙,必要此人死于 刀兵,可脱凡胎,这就名为兵解。并非是旁门左道,不过是个外功。与玄贞子内功一道,略有分别。 内功是凡胎肉骨,亦可飞升;外功必须脱了凡胎,方能成功。二者虽有内外之分,并无高低之 别。”[6j1 83小说将弃尸成道与肉身成道二者都视为玄门正宗,没有高低之分,只有方法不同。

“兵解”又称“尸解”。《遁窟谰言·飞剑将军》中剑侠吴思演死于刀兵,“吴之亲丁来收其尸,纳 之棺中,载至苏州乡间唤人舁于冢上,举之觉甚轻,启而视之,已无所有,惟留常Et所用一剑而 已,,。《淞隐漫录·廖剑仙》中剑侠廖蘅仙“将没时,晨起见白猿至,叹日:‘我其死乎?’即服衣 冠,危坐堂中,近瞩之,则已体冰气绝。及殓,有双剑出自鼻中,直人霄汉而杳。人以为尸解 云"[111 83。《淞隐漫录·许玉林匕首》中剑侠许玉林与妻子双双死于匕首,亲友为其办丧事,“及举槽 入土,轻若无物,异而启视之,并空棺也。人咸以为生与女皆剑侠者流,游戏人间,借尸解仙 去”。《徐笠云》对尸解的描述更为形象具体,一幼妇与僧人通奸,合谋杀死丈夫,按律当斩,“弃 市之El,妇与僧神色扬扬自若,首虽陨地,身犹僵立不仆,腔中绝无滴血;群见有小人二自腔出,仿佛 僧与妇状,冉冉上升。生亦目睹,忿然日:‘岂有修成剑术而为此坏法乱纪之事乎!’掷剑向空,二小 人随剑俱堕,身首异处,倏忽入地而没,旋即尸仆血流’}。幼妇与僧人通奸害命,却企图借兵 解飞升,被徐笠云以剑术阻止。篇中幼妇与僧人的“神”被描绘成小人般的形体,脱离肉身,冉冉升 空,这类无形的“神”凝聚成为有形的婴儿,正是道教生命自我超越精神在小说中的反映。

尸解是道教修炼成仙的一种途径。道门中人认为,修道者死后灵魂离体飞升成仙,留下形骸, 称为尸解。其中,溺水而死的叫水解,火焚而亡的叫火解,死于兵刃的叫兵解。“夫尸解者,尸行之 化也。本真之炼蜕也,躯质之遁变也,五属之隐适也。,,[32]s23尸解是修炼者炼质化形、隐变飞升的成 仙方式。尸解的作用是“用之潜遁,足以远凶恶;施之而逝,可以尽子孙之近恋;隐之而游,可以登名 山也”[121 520。小说家将这种修道之术化人情节中,剑术修炼中也就有了尸解一途。《七剑十三侠》中 草上飞焦大鹏就是由兵解修成剑术的。《飞剑将军》中吴思演以剑代身,隐遁而去,这是道家“造剑 尸解法”,道经云:“真人用宝剑以尸解者,蝉化之上品也。”“诸以剑尸解者,以剑代身,五百年之后, 此剑皆自然还其处也。”[1 2K21明清剑侠小说中有关尸解的描写,将道教生命观念艺术化、形象化了。

生命中的形神关系问题,一直是道教高度关注并反复阐述的问题。道教认为,生命以“道”为始 基,因道化气,以“气”为生。《长生胎元神用经》云:“暴结为形,形是受熏之本宗,熏是形之根元。” “神以熏为母,母即以神为子,子因呼吸之熏而成形,故为母也。形熏既立,而后有神,神聚为子 也。”[1 33“燕”同“气”,生命中的“形”与“神”都是因“气”而生,是生命存在不可或缺的两种要素。两 者相辅相成,《西升经·神生章》说:“盖神去于形谓之死,而形非道不生,形资神以生故也。有生必 先无离形,而形全者神全,神资形以成故也。形神之相须,犹有无之相为利用而不可偏废。惟形神 俱妙,与道合真。”[2邛。6据此,“形”与“神”处于相资相制的状态,二者虽非平分秋色,却也不可偏废。 所以道教主张形神俱炼,性命双修,超越生死.肉身成仙。

关于形神的相互依存、修炼及演化,陶弘景《答朝士访仙佛两法体相书》说:

凡质象所结,不过形神。形神合时,则是人是物;形神若离,则是灵是鬼。其非离非合,佛 法所摄;亦离亦合,仙道所依……假令为仙者,以药石炼其形,以精灵莹其神,以和气濯其质,以 善德解其缠。众法共通,无碍无滞,欲合则乘云驾龙,欲离则尸解化质。不离不合,则或存或 亡。于是各随所业,修道进学,渐阶无穷,教功令满,亦毕竞寂灭矣。

佛教主张形神“非离非合”。人在轮回之中,精神与肉体必定结合,故日“非离”;但佛教追求解 脱之道,超越轮回,摆脱肉体对精神的束缚,故日“非合”。道教则不同,追求个体长生,企图维持形 体永存, 必须形神兼备,举形升虚,所谓“欲合则乘云驾龙”。但修炼到一定程度,修道者就可以超越 凡人的生存方式,精神可以自由地离开肉体,飞升上界,所谓“欲离则尸解化质”。“亦离亦合”的状 态,是指修道者可以对形神自我控制,自由分离,自由整合,从而达到冲破生存困境、超越生命极限 的理想境地。

明清剑侠小说的生命观虽有佛教元素,如《瑶华传》中雄狐轮回转世,但主要还是反映道教生命 哲学。《徐笠云》中的幼妇与僧人离形尸解后,真神化作小人冉冉飞升,十分形象地描绘出道教理想 中的生命演化形态。《老子》二十八章云:“常德不离,复归于婴儿。”道教采用逆向复归理论指导修 炼实践,在其生命哲学中,人的生命由精、气、神三者合成,三者皆为先天所受之元气(道),精、气、神 三者“共一位也,本天地人之气”,“三气共一,为神根也”[9]758。人身先天就存在着与“道”同性的本 体,道教因此将老子所说的“婴儿”作为炼养目标。道教第三十九代天师张嗣成说:“吾身妙于婴儿, 天地妙于无极,道体妙于大朴。-[15]将修炼比作回归婴儿,与天地、道体相提并论。对这种逆向复归 的终极目标,道教典籍的修炼程序是:“万物含三,三归二,二归一。知此道者,怡神守形,养形炼精, 积精化气,炼气合神,炼神返虚,金丹乃成,只在先天地之一物耳。”[1 6。‘‘万物含三”指万物都包含精、 气、神。人来到世上,与天地分身,先天禀赋的精气神在外界干扰下会逐步分离,慢慢死亡,必须将 三者炼为一体,永不分离。“三归二”指炼精化气,“二归一”是炼气化神,直至炼神返虚。进人这个 层面,精气神凝结而成的元婴之体就可以出现了。

明清剑侠小说对道教宣扬的生命逆向复归修炼进行艺术加工,《七剑十三侠》中的焦大鹏死后 灵魂继续修炼,《徐笠云》中幼妇与僧人死后灵魂凝聚成婴儿冉冉升空,均以小说情节对修真理念进 行了具象表述,内容虽然荒诞,却是经过艺术创造的对生命形态的“道性”阐释,其中包含的冲破生 命极限的努力,具有人类超越生命终极关怀的普遍意义。

三、隐逸山林与救世济民

道教以道家为其渊源,道家主张清静无为、重道贵生、不累于俗、不嗜于物,追求寡情绝欲、融于 自然、与世无争、逍遥无待的精神自由境界,试图以此摆脱一切世俗羁绊,遨游于天地之间。《庄子》 描绘的“真人”、“至人”、“神人”,“不食五谷,吸风饮露,乘云气,御飞龙,而游乎四海之外”,自由自 在,神通无限,已经具备了道教神仙的特征。

道教神仙往往远离尘世,隐居修行。《汉书·艺文志》述“神仙家”云:“神仙者,所以保性命之真 而游求于其外者也。”遨游于世俗之外,寡情浅欲,不为尘世干扰。修行处所往往是人迹罕至的深山 密林。明清剑侠小说中剑侠的隐身修道之处,往往远离尘世,普通人很难到达,即使是向道心切、毅 力坚定的有缘人,也要经高人指点才能寻到。

《狯园·青丘子》中的王生,“好寻名山,博采方术,有高蹈遐举之想”,所以只身踏人深山,寻觅 仙迹。他“践丹危,履翠险,或下或高,且数十里。隐映若有洞门在断崖绝涧中,水流花开,风气似 春”,终于寻到神仙处所。经其祖王重阳的指点,他又坐船人楚,抵达江陵,寻至武当山下,“负囊独 上,缘磴跻攀”,几经周折,方得拜剑侠青丘子为师口]8 3。84。《程元玉店肆代偿钱,十一娘云冈纵谭侠》 中的程元玉,跟随剑侠韦十一娘师徒前往其修道处云冈山顶,“过了两个岗子,前见一山陡绝,四周 并无联属,高峰插手云外……攀萝附木,一路走上。到了陡绝处,韦与青霞共来扶掖,数步一歇。程元玉气喘当不得,他两个就如平地一般。程元玉抬头看高处,恰似在云雾里,及到得高处,云雾又在 下面了。约莫有十数里,方得石磴。磴有百来级,级尽方是平地”。韦十一娘师徒炼剑的山崖,十分 陡峭,“下临绝壑,窗不可测。试一俯瞩,神魂飞荡,毛发森竖,满身生起寒栗子来”m]。《夜雨秋灯 录·郁线云》中女剑仙长公主选择林木幽深的都梁山修行。《剪灯余话·青城舞剑录》中真无本、文 固虚两位剑侠在远离尘世的青城山中炼剑。《淞滨琐话·粉城公主》中女剑侠粉城公主居住的桃花 奴,须飘洋过海,再翻越十余座山岭方能到达。《池北偶谈·剑侠》中瞽叟为寻找失窃线索的官吏带 路前往剑侠住所,“初行一日,有人烟村落。次日,入深山,行不知几百里,无复村堡。至三日,逾亭午”方始抵达【18】。《仕隐宅涉笔·剑仙国》中剑仙国的所在地更是遥远,已从荒山野岭移至海外天 涯,其偏远难行更非一般人力所及,必须借助神术法力才能到达:

是夜,命子薰沐,饱加餐饭,加之装束:头扎青丝巾,身披红短褐,腰束辇带,脚蹑蛮靴,短衫 窄袖,兜裹紧严;于额上画太乙符,胸臂腰膂,俱粘符纸,又于马腹、马首、马尾画三符,缠结其 上。装毕,戒之曰:“马行则行,止则止。中有候馆,暂下一餐,餐罢即行。至其地,出书投之,任 导者所为,勿多言,作哑人可也。若妄下鞭,则不能返,海山万里,不能收尔骨矣。慎之慎之!” 遂上马加鞭,四蹄风起,掣电蹑云,鸟雀之飞,无比快剃。近三更,已出玉门关,行草地逾中华界 矣。所过高山大泽,如履坦途。比晓,则一片黄沙,茫茫无际,人烟杳绝,不知所经何地。午刻, 至一处,遍地青莎,高于人齐,如翠茵碧毯,蒙茸极望。沙中微开一径,行径中百十里,马蹄顿 止。见草中结庐蓬,绿窗素几,幽雅明快,即候馆也。住数人,若邮吏然。侦刽子下骑,具米羹 茶果,与之饱餐。餐毕上马,行不计里,出莎径已黄昏矣。续睹大海前横,浮天无岸,马便嘶风 踏浪,顼洞行波涛中,足不沾濡。历一夜之久,天明,抵一岛。

乱峰插汉,古树拿云,蓊蔚嵯峨,画手不到。登岸历山路,曲折通幽,香云拂面,翠露沾衣。 所见珍禽异兽,异弃奇葩,莫可名状。行半晌,得平地,豁然开朗,金沙四布,玉水交流,道路桥 梁,皆瑙玉镶成。行人渐夥,或男或女,俱古服劲装,蹑风而行。马至此,步渐缓,“得得”前进。 俄见瑶林琼树中,隐露金城一座,红墙白雉,云霞绚彩;珠塔玉楼,高揭天表,别成世外奇观。

剑侠修行为何一定要选择高山峻岭、绝壁危崖呢?因为这里人迹罕至,杜绝喧嚣,浩瀚深邃,气 象万千,参天古树,色泻山泉,幽深洞穴,奇异丛岩,其声色光影闪动着生命的灵性,高耸险峻更汇集 了天地日月精华。《抱朴子·明本》称,中世以来,求仙访道者皆飘然绝迹幽隐,“山林之中,非有道 也,而为道者必人山林,诚欲远彼腥膻,而即此清净也”。于是,远离红尘而又孕育着无限生机意 趣的高山峻岭,就成了剑侠修炼剑术、打通天界与人间的中转站。

剑侠入深山修炼,除了脱尘离俗、亲近自然之外,在深层意义上还与中国上古社会普遍流传的 人山寻仙、上山升天的思维认识有关。“仙”古字作“企”,《说文解字》:“人在山上完。”“完”是“貌”的 古字,段注:“引申为高举兑。”“仙”字又作“僵”,《说文解字》释为“长生倦去”;段注引《庄子》“千岁厌 世,去而上倦”,谓:“《释名》日,老而不死日仙。仙,迁也,迁入山也。故其制字人旁作山也。”[2妇依 据这一解释,“仙”本义有两层:一是指长寿的人,一是指高举飞升。而第二层意思则与“山”紧密相 连,先入山隐修,然后轻举飞升,成为神仙。

为什么成仙者一定要入山隐修呢?山对修仙的人来说有什么重要意义呢?《淮南子》、《论衡》、 《拾遗记》等古籍对此有较具体的描述:

昆仑之邱,或上倍之,是谓凉风之山,登之而不死;或上倍之,是谓悬圆,登之乃灵,能使风 雨;或上倍之,乃维上天,登之乃神,是谓太帝之居。

如天之门在西北,升天之人,宜从昆仑上。淮南之国,在地东南,如审升天,宜举家先从昆 仑,乃得其阶。[23]

昆仑山有昆陵之地,其高出日月之上。山有九层,每层相去万里。有云色,从下望之,如城 阙之像。四面有风,群仙常驾龙乘鹤游戏其间。

在古人的思维模式中,山与天是最接近的,登山而上便可入天界,甚至可成神仙。这种山天相通的思维模式的产生,“盖因高山云雾缭绕,山天相接,似隐似现,极易令人产生飘然于天国仙境的 联想与幻想之故”。

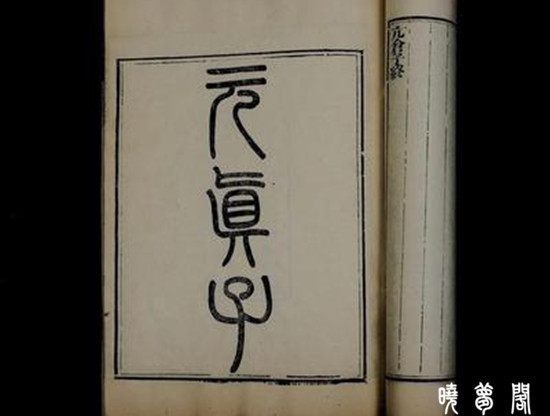

道教虽然主张远离尘世,清静修行,但救世济民、扶助万物一直是道教教义中的主要内容。《洞 玄灵宝玄门大义》中有道教济度科仪,分为三等七品:“三等者,一者金篆斋,上消天灾,保镇帝王;二 者玉策斋,救度人民,请福谢过;三者黄篆斋,下拔地狱九幽之苦。七品者,一者三皇斋,求仙保国; 二者自然斋,修真斋道;三者上清斋,升虚人妙;四者指教斋,禳灾救疾;五者涂炭斋,悔过请命;六者 明真斋,拔幽夜之魂;七者三元斋,谢三官之罪。”[263《元始天尊说东岳化身济生度死拔罪解冤保命 妙经》描述东岳大帝的职责说:“掌人间善恶之权,司阴府是非之目,案判七十二曹,刑分三十六岳, 惩奸罚恶,录死注生,化形四岳四天圣帝,抚育六合万物群生。”[27]道教教义宣扬救世济民的精神, 道教神灵执行扶助众生的职责。

受道教文化的影响,在明清剑侠小说中,剑侠虽然隐居山林,潜修剑术,但又游戏人间,以拯救苍生为己任,表现出“道侠一体”的鲜明特色。《七剑十三侠》书前“小引”云:“所谓剑仙大侠,似乎都是在世乱之时才出现人间,其实这也是必然之理!因为盛治之时,文教昌明,民心耻格,事实上也不须有剑侠的白刃;到了纲常废弛,道义沦亡时,奸邪当道,强梁横行;居上位的只管淫侈骄恣,在下位的也只管阿谀囊括,土豪劣绅棍徒恶霸辈便益发肆行无忌!良善的人们只能遭摧残,被冤抑,受压迫,忍哀怨,于是一般剑侠便要来代天伸诛了。”[283明胡汝嘉《韦十一娘传》表示剑侠应干预社会,具体列举诛杀对象:“世之为守令而虐,使小民贪其贿,又戕其命者;世之为监司而张大威权,悦奉己而害正直者;将帅殖货不勤戎务,而因偾国事者;宰相树私党去异己,而使贤不肖倒置者;此皆吾术所必诛者也。”[29]明清剑侠小说中大量惩奸除恶的描写,反映出剑侠对国计民生的关怀。

剑侠纵横人间,干预社会,既是行侠仗义,也是磨练和修行。《绿野仙踪》中火龙真人收冷于冰 为弟子,特意叮嘱:“凡有益于民生社稷者,可量力行为,以立功德。”口]55并借冷于冰之口称:“修行一 途,全要广积阴功,不专靠宁神炼气。”[5]219更明确指出:“玄门一途,总以渡脱仙才为功德第一…… 其次莫如救济众生,斩妖除逆。”[5]273明清小说中的剑侠总是把扶正祛邪、解救生灵作为修行的必要 功课,自觉地担当起“替天行道救苍生”的重任。

明清剑侠小说的这一特征,也是道教文化熏染的结果。产生于金初的全真道,讲求功行双全, 内外兼修,提倡“苦己利人”的宗教实践。全真道典籍《晋真人语录》说:“若人修行养命,先须积行累 功,有功无行,道果难成。”“若要真行,须要修行蕴德,济贫拔苦。见人患难,常怀拯救之心,或化诱 善人人道修行。所为之事,先人后己,与万物无私,乃真行也。”[3叩把济世利民作为修行道法的基本 要求,把伦理道德看作成仙得道的重要条件。这一修行思想对剑侠小说影响巨大,剑侠修行,既要 内炼为本,又需外积功德,内外兼修,才能功德圆满。《七剑十三侠》说:“看官,你道剑侠一流,岂容 易做得么?必有圣贤的学问,豪杰的心肠,方能成就了。”[6]207“修仙之道,或炼黄白之丹,点铁成金, 将来济世;或炼剑丸之术,锄恶扶良,救人危急,皆是要行善事,先立神仙根基。”

四、试道坚心:一种常见的情节模式

在剑侠小说文本中,有一些情节被历代小说家反复运用而成为相对稳定的模式,逐渐形成一种 作家创作自觉遵循的叙事规范,成为剑侠小说文本的基本情节模式。这类情节模式有相对稳定的 叙事框架,反映了作者和读者共同的文化心理需求,是沟通作品文化特征与读者审美体验的桥梁, 既彰显了剑侠小说这一文学样式的文化内容,也体现出这一文学样式独特的叙述特征。同时,在剑 侠小说的发展过程中,基本叙事规范也会随着时代的变迁、作家的学识修养以及关注点的不同而发 生相应的变化。值得注意的是,变化固然不可避免,但决定这些基本叙事规范的“质”的“恒定因素” 还是大致稳定的。正因为“恒定因素”的稳定性,剑侠小说这一文学样式的基本特征才得到确立和 维持,作家的创作才有依据,研究者的探索才有脉络可循。

“试道坚心”是剑侠小说常见的情节模式,主人公在修炼剑术的过程中必须经受各种考验,以确认他是否有资格成为剑侠。这一情节模式源头可上溯至《大唐西域记》卷七“烈士池及传说”,写一 烈士为隐士持刀护坛,其间幻相纷至,变异迭起,终因不能断爱,为魔所乘,功败垂成。在唐代小说 中,裴铡《传奇·韦自东》、李复言《续玄怪录·杜子春》、薛渔思《河东记·萧洞玄》、康骈《剧谈录· 说方士》以及段成式《酉阳杂俎》续集卷四所记载顾玄绩事等篇,均套用这一情节,只是变佛为道,结 局和题旨大致相同。此情节模式宗教色彩极浓,旨在说明修道成仙不易,斩除心魔尤难。“试道坚 心”的基本情节模式为:寻找烈士——守护丹炉——经受考验——功败垂成。重在表述“心魔”对修 炼者的危害,而“爱”念尤其害道,因此,修道人欲成仙必须“断爱”。不难看出,守护丹炉、经受考验 是这一情节模式的重心,尤其强调护丹过程中的“去欲修心”。经明清剑侠小说家的移植,演绎为修 炼剑术者必须经历一种道心考验,强调修炼剑术须要诚心,心意不诚便修不成剑术。这样一来,修 道与炼剑融为一体,道与侠相辅相成,成为剑侠小说重要的文化内容。

此情节模式在明清剑侠小说的文本中,最明显的变化是“试道”的目的不同,不再是为别人守护 丹炉,保护别人炼成仙丹,而是为了考察修道人的道心是否坚定,是否已经具备成为剑仙的品格。 《淞隐漫录·廖剑仙》中廖蘅仙修炼剑术,将成大道之日,有魔障干扰:

廖依其言,闭目静坐,一时心中万念陡起,凡奇形异状,可怖可惊之事,无不接于目前。廖 凝神敛性,兀不为动。顷刻间,大地山河,忽复明朗,旋于圆光中现一邻妇,技发浴血而来,向廖 日:“我即骂夫,亦无杀罪。汝逞一时之忿,使我身首异处,抑何忍哉!”自摔其头,掷于廖前。廖 心一悸,忽背上匕首猝掣空中,有若流星闪电,耳畔闻老翁语日:“善哉!杀戒不可开也。”圆光 中复现一美妇人,雾考云鬟,容华绝代,珊珊至前,向廖再拜而语日:“郎君独不忆西关阿翠乎? 别如许年,竞而不相识,抑何薄情乃尔!”其声娇婉,入耳荡心。廖急闭目调息,以心问心,谓世 间一切境,悉由幻造。美人见廖不语,即以香颊相偎,喃喃述向日私慕意,口脂之馥,有逾兰麝。 廖心几动,急自遏制,念此淫娃坏我大道,盍不杀却?忽觉鼻中奇痒,一道白光突出,美人已杳。 启目视之,座下死一九尾狐。[11]

廖蘅仙在关键时刻识破幻相,道心坚定,杀死九尾狐,成就仙术。《绿野仙踪》第九十三回“守仙 炉六友烧丹药,人幻境四子走旁门”,写剑仙冷于冰在福建九功山文笔峰上为六位弟子设立了六座 丹炉,命其看守,以考察他们的道心坚定的程度。结果连城璧等四人道心不够坚定,被幻境所迷,所 守护的丹炉毁坏,遭到师尊重责,推迟了数百年方得道成仙。《七剑十三侠》第六十四回“飞云子名 言劝世,玄贞子妙术传徒”,写焦大鹏跟随师父玄贞子在鹤岭山上修炼剑术,炼至紧要关头,心魔来 犯,幻想纷呈,好友、死敌、妻子、贤妹纷至沓来,功名富贵、贪嗔痴念不断袭扰,焦大鹏始终道心坚 定,摒除杂念,终于功行圆满,修成剑仙。

除了“试道”的目的有所不同外,修持坚心的方法也有不同。唐人小说《杜子春》、《萧洞玄》、《韦 自东》等篇皆强调去欲修心,“但当不动不语,宜安心莫惧”,澄心静虑,幻境自灭[31I。其修持方法是 “守一”“存思”,旨在集中意念,控制情绪,排除干扰,调节心灵,使心情处于平静状态。到明清剑侠 小说,修炼方法有所变化,如《七剑十三侠》第六十四回焦大鹏师徒在鹤岭山修炼剑术,斩断心魔, “玄贞子坐在亭中,如老僧人定,鼻息皆无,这名为龟息,乃法家吐纳长生之法。”“焦大鹏在月光中练 习剑法之术,I=I吐白光,飞入月中,又从月中吸入EI内”[6]191。这就增加了“胎息”“服气”的方术。将 “守一”“存思”与“胎息”“服气”交错运用,是明清剑侠小说的修炼路径。

“试道”的方法也有变化。清代李澄《梦花杂志·珠儿》写富户吴生欲师从剑侠珠儿学习剑术, 珠儿致函告知修炼之法,吴生喜悦非常,构静室,备法器,依法练习。将近四十九日,怪风陡起,静室 爆炸,烈焰冲天,吴生侥幸不死,但染成狂疾。其父为之“招黄冠,设醮忏”,不但没有治愈儿子,自己 也得了狂疾。父子二人几乎将家中资产耗费殆尽,父亲病逝,吴生康复。经过此番周折,吴生看透 世情,将家中余资散发给乡亲,自己隐入深山。此时,剑侠珠儿再次出现,对吴生说:从今以后,你可 以修炼剑术了。这篇小说旨在说明要修成剑术,就要斩断世情,散尽家财,摒除一切世俗杂念。吴 生要学剑术,珠儿对他进行了严酷的考验。考验的目的虽是要坚定吴生的道心,但不是幻境中“心魔”的挑战,而是现实生活中的苦难经历:身染狂疾,家财散尽,亲人离世等人生重创。

面对如此“试道坚心”的考验,并不是每个人都能从容面对的。《聊斋志异·佟客》篇叙董生欲 求异人传其剑术,路遇海外归来的佟客,便问:“曾见异人否?”佟客问异人有什么特征,董生高谈阔 论,又抽出佩剑弹而歌之,并砍断路边小树。佟客拿出一把短剑,以削董生剑,应手而断。董生很吃 惊,坚请佟客至其家中留宿,请教修行之术。半夜,董生忽闻隔院人声鼎沸,细听之后,知为盗匪拷 掠父亲,并指名要见董生。董生提戈欲往,佟客认为此去凶多吉少,让他嘱后事于妻子。董生“人告 妻子,妻牵衣泣,生壮念顿消,遂共登楼上,寻弓觅矢,以备盗攻”[32[。正彷徨之际,佟客笑云盗匪已 去,原来这是佟客在施展幻术试探董生。董生患得患失,慷慨自负,危急关头,缺乏血性,全无担当, 自然经不起考验,与剑术无缘。这篇小说以调侃的笔法写剑侠戏耍董生,并将董生前倨后恭的情态 传神地描摹出来,极具讽刺性。考验情节经过蒲松龄的改头换面之后,笔锋所指意在劝诫世人,透 视现实,试道坚心的表述自然淡化了原本浓郁的宗教色彩。

道教文化对明清剑侠小说的影响是较为深远的,它激发了作家的想象力,扩展了作品的文化内 涵,深化了作品的生命意识,对作品题旨的表达、文化特征的形成、情节模式的建构都产生了极大的 作用,从而使剑侠小说这一文学样式充满异样的生命气息和律动,闪烁着独具魅力的艺术灵光。

参考文献: [1]周晓风.有根的诗学——叶维廉诗学与道家美学[J].重庆师范大学学报:哲学社会科学版,2012(6):32—36.

[2]道藏:第11册[G].北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988.

[3]正统道藏:第2册[G].台北:艺文印书馆,1977:1311-1314.

[4] 邓志谟.许仙铁树记[M].万历癸卯刻本:29—30.

[5] 李百川.绿野仙踪[M].济南:齐鲁书社,1995.

[6]唐芸洲.七剑十三侠I-M].长沙:岳麓书社,1991.

[7]剑侠图传全集[M].石家庄:河北人民出版社,1987.

[8] 邵颖涛.李颀诗歌的佛教意趣[J].重庆师范大学学报:哲学社会科学版,2011(2):57—60.

[9]王明.太平经合校[M].北京:中华书局,1960.

[10]宋永岳.亦复如是[M].重庆:重庆出版社,2005:206.

[11] 王韬.淞隐漫录[M].北京:人民文学出版社,2006.

[12]尸解部[M]//云笈七签.北京:华夏出版社,1996.

[13]长生胎元神用经[G]//道藏:第34册.北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988:309.

[14]华阳陶隐居集[G]//道藏:第23册.北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988:646.

[15]道德真经章句训诵[C]//道藏:第12册.北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1 988:631.

[16]上阳子金丹大要[G]//道藏:第24册.北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988:16.

[17]凌漾初.拍案惊奇:上册[M].上海:上海古籍出版社,1982.70.

[18]王士稹.池北偶谈[M].北京:中华书局,1982:565.

[19]丁治棠.仕隐斋涉笔[M].成都:四川人民出版社,1985:63—64.

[20]葛洪.抱朴子[G]//诸子集成:第8册.北京:中华书局,1954:42.

[21]说文解字段注[M].成都:成都古籍书店。1981:406—407.

[22]刘安.淮南子[G]//诸子集成:第7册.北京:中华书局,1 954:57.

[23]王充.论衡[G]//诸子集成:第7册.北京:中华书局,1954:69.

[24]王嘉.拾遗记[G]//汉魏六朝笔记小说大观.上海:上海古籍出版社,1999:558.

[25]梅新林.红楼梦哲学精神[M].上海:华东师范大学出版社,2007:173.

[26]道藏要籍选刊:第8册[G].上海:上海古籍出版社,1989:3.

[27]元始天尊说东岳化身济生度死拔罪解冤保命妙经[G]//道藏:第34册.北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版 社,1988:730. [28]唐芸洲.七剑十三侠[M].北京:北京燕山出版社,2004:1.

[29] 王汝梅,薛洪勋.初论在韩国新发现的剑侠小说《韦十一娘传》——附《韦十一娘传》全文[J].吉林大学社会科学学报,1994(3):49—53.

[30]晋真人语录[c]//道藏:第23册.北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988:697.

[31]太平广记:第1册[G].北京:中华书局,1961:110.

[32]蒲松龄.聊斋志异(会校会注会评本)[M].上海:上海古籍出版社,1978:1186.