论坛介绍

道教信仰视野中的黄帝

张泽洪

黄帝是中华民族始祖, 人文初祖, 中国远古时期部落联盟首领。 道教推崇黄帝是得道的神仙, 斋醮科仪文书中称黄帝的名号为: 中岳嵩山黄帝真君、 中央黄帝三秦君、 中央黄帝一气君、 黄帝中主君、 中央元灵元老黄帝一炁天君、 中央黄帝行雨龙王、 中岳黄元太光含真黄帝真君, 嵩山黄帝真君、中央嵩山黄帝真君、 中央黄帝黄龙神王君、 黄帝解厄神君、 黄帝土真神王、 玄清洞元黄帝玉司道君、中央黄帝总元三灵真人。 黄帝在道教经史中有多重神学内涵, 值得从道教信仰的视野予以考察研究。

一、 道教神仙传纪中的黄帝

早期道教经书已建构起黄帝的神仙形象, 黄帝是道教仙话中的最早升仙者。 东晋葛洪建构道教神仙理论, 最早称黄帝为得道之神仙。 东晋葛洪 《抱朴子内篇·明本》 说: “黄帝既治世致太平, 而又升仙, 则未可谓之后于尧舜也。” 《抱朴子内篇·辨问》 还说: “黄帝先治世而后登仙, 此是偶有能兼之才者也。 古之帝王, 刻于泰山, 可省读书者七十二家, 其余磨灭者, 不可胜数, 而独记黄帝仙者,其审然可知也。”①葛洪视黄帝为与尧舜并列的仙人, 奠定了黄帝为道教宗主的地位。

道经撰写者常用虚拟的 “道言” “太极真人曰” “黄帝曰” 等, 以阐述道教神学义理思想。 而经

书中托名黄帝的论道, 显示道门对黄帝的尊崇。 例如:

北周道经 《无上秘要》 卷二十五 《三皇要用品》 说:

黄帝曰: 地皇文者, 乃生万物, 无所不育。 家有此文, 富贵之首。 求仙行约, 此是其母。 千

变万化, 皆地所受。 包含秽匿, 能为土主。②

北周道经 《无上秘要》 卷三十二 《众圣传经品》 说:

黄帝曰: 大洞玉清之文, 皆皇上高真所修, 不传地上之士。 洞玄上清之经, 时当下教, 以授

至学之士。 洞神三皇之书, 传训下世, 镇化佐国, 扶济兆民。③

宋曾慥 《道枢》 卷三十 《真一篇》 载:

黄帝曰: 宇宙在吾手, 造化在吾身。④

道教斋醮法事的一些经戒, 要托名黄帝予以宣示。 如南北朝道教传授 《洞神五戒》 说: “黄帝曰: 人不持戒, 吏兵不附其身, 所得无验, 徒劳用心。 若不信至道承事师, 若欲使吏兵防身护命, 却死来生, 禳疾延寿, 为人消灾, 救治厄患, 存思求微, 克期取验者, 受五戒。”① 道教经书 《黄帝阴符经》, 讲述玄女授黄帝三百言之道法, 上百言有神仙抱一之道, 中百言有富国安民之法, 下百言有强兵战胜之术。 宋张君房 《云笈七籖》 卷一百 《轩辕本纪》 说: “黄帝得玄女授 《阴符经》 义, 能内合天机, 外合人事。”② 在道经的宗教叙事里, 黄帝既是道教戒律的维护者, 又是大道智慧的拥有者。

在道教神仙学说的建构中, 宣称黄帝曾赴天下名山, 得各名山道法的传授。 《抱朴子内篇·地真》 说:

昔黄帝东到青丘, 过风山, 见紫府先生, 受 《三皇内文》, 以劾召万神, 南到圆陇阴建木,

观百灵之所登, 采若乾之华, 饮丹峦之水。 西见中黄子, 受 《九加之方》。 过崆峒, 从广成子受

《自然之经》; 北到洪堤, 上具茨, 见大隗君黄盖童子, 受 《神芝图》, 还陟王屋, 得 《神丹金诀

记》。 到峨眉山, 见天真皇人于玉堂, 请问真一之道。③

《云笈七籖》 卷三 《道教本始部》 载:

以上皇元年十月五日, 老君下降于峨嵋之山, 授黄帝 《灵宝经五符真文》。 黄帝登南霍山,

有朱灵神人以 《三皇内经》 授帝。④

宋李昉 《太平御览》 卷六百七十八道部二十 《传授上》 载, 黄帝 “复陟王屋而受丹经, 登崆峒而问广成, 往具茨而事大隗, 适东岱而奉中黄, 入金谷而咨滑子, 论道养而澄玄素, 祝休诊而授雷岐, 穷神奸而记白泽, 相地理而书青乌, 救伤残而缀金冶。 故能毕该秘要, 穷尽道真。”⑤ 在早期道教黄帝信仰的建构中, 黄帝被视为独有真一之道, 黄帝是自然体道的神仙, 更是灵宝派、 三皇派、 天师道道法的传承者。

《云笈七籖》 卷七十九 《符图》 引东方朔 《五岳真形图序》, 谓青城丈人、 庐山使者、 霍山南岳储君、 灊山储君等神仙, 皆为黄帝所命, 其中载青城丈人说: “青城丈人, 黄帝所命也, 主地仙人,是五岳之上司, 以总群官也。 丈人领仙官万人, 道士入其山者, 丈人服朱光之袍, 戴盖天之冠, 佩三庭之印, 乘科车, 从众灵而来迎子。”⑥ 在早期道教的二十四治中, 新津老君山所在的稠稉治, 相传为黄帝学道的名山。 《无上秘要》 卷二十三 《正一炁治品》 载: “稠稉治, 上应危宿, 治去汶山江水九里, 山高去平地一千七百丈, 昔轩辕黄帝学道之处也。”⑦

中古史上有黄冠道士之说, 而道教宣称 “盖道士之衣冠皆黄帝之衣冠, 故名黄冠。 所行者黄帝之事, 所言者老子之道, 故名道士。”⑧ 道教将黄冠、 道士之得名, 都追溯至轩辕黄帝。 道教史上有唐祖老子, 宋祖黄帝之说,⑨ 宋太宗以轩辕黄帝为始祖, 宋代对黄帝的无比尊崇, 更促成了道教黄帝崇拜的盛行。 宋蒋叔舆 《无上黄箓大斋立成仪》 卷十五 《冠服制度章》 说:

本朝以赵姓出于黄帝, 故祖黄帝。 遂加尊号, 筑景灵宫而事之。 州郡天庆观, 率立圣祖殿,

其礼至严。 景祐, 礼院详定: 天下道观, 每遇醮设, 独于圣祖殿供献, 不与众真参列, 所以尊其

祖之所自出也。 州县官僚, 为国为民, 祈请禳襘, 遇有醮设, 或可邀迎, 已失于僭。 臣庶之家,不宜僭及。①

在道教丰富的神仙叙事中, 有黄帝的各种仙话传说。 道教三十六洞天之第二十九仙都山, 相传为

黄帝驾火龙上升之处, 宋陈葆光 《三洞群仙录》 卷二十引 《仙传拾遗》 载黄帝臣左彻, “黄帝升天,

彻刻木为黄帝之像, 率诸侯而朝之。 ……人间刻木为像, 自此始也”。② 道教刻木图绘神仙形象, 是

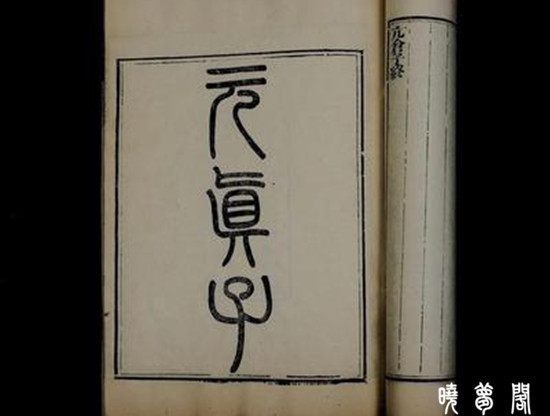

以镌刻黄帝神像为初始。 元赵道一 《历世真仙体道通鉴》 卷一 《轩辕黄帝》 载:

臣道一曰: 轩辕屈黄帝之尊, 礼七十二师, 然后垂衣裳而天下治。 当是时也, 君明臣良, 民

淳俗朴。 以有天下而不耻下问, 是故神人悉愿归之, 民到于今称之, 此后世所以有黄帝王霸之品

者, 于此乎可见矣。③

在道教的神仙传纪中, 黄帝的传纪居于特殊的地位。 宋陈葆光 《三洞群仙录》 卷一, 开篇就为《盘古物祖, 黄帝道宗》。 宋张君房 《云笈七籖》 卷一百《轩辕本纪》, 元赵道一 《历世真仙体道通鉴》 卷一 《轩辕黄帝》, 皆将黄帝列为道教神仙第一。 南北朝道经 《上清太上开天龙蹻经》 卷一《黄帝请问宁君诀第一》 赞黄帝说: “轩辕黄帝夙植仙津, 上感神精, 诞灵特秀, 位承天帝, 复道求真, 清斋玄阙。”④ 在道教黄帝受道的各种宗教叙事中, 黄帝被视为最早得道的神仙, 黄帝是自然体道的典型代表。

二、 道教斋醮法术中的黄帝

道教有丰富的斋醮法术, 运用于弘传大道的活动。 在道教神学理论的建构中, 宣称很多法术都宗源于黄帝。 唐代道经 《金锁流珠引》 卷四载:

太上老君授黄帝礼师法, 别有科仪, 具用五等。 一奏章表礼师, 二步纲礼师, 三考召治病礼

师, 四行禁炁天地间万物礼师, 五行兵入军、 入山入水、 行往他国礼师。⑤

道教的礼师法度科仪, 包括章表、 步纲、 考召治病、 行禁炁、 行兵入军、 入山入水等丰富的斋醮法术内容, 都相传黄帝得太上老君的传授。

道教符箓是一种被认为具有神秘法力的文字或图像, 具有召神、 驱鬼治病、 消灾祈福等多重功能。 《抱朴子内篇·遐览》 列举魏晋道教的道符, 众多道符中就有黄帝符。 道教各种科仪法术中, 以黄帝命名的道符有: 中央黄帝玉符、 黄帝全角符、 黄帝中主符、 元始黄帝真符、 中央黄帝土功符、 黄帝御魔总真灵符、 黄帝戊己通灵玉符、 黄帝招灵致真摄魔之符、 黄帝中主符、 中央黄帝土功符、 黄帝御魔总真灵符、 黄帝御魔总真符、 黄帝大魔神功符、 中央黄帝解咒诅符、 中央土德镇星真君所主黄帝符、 黄帝玉台篇图符、 中岳黄帝内思戊己入土一炁班符。

道经中关于黄帝符有详细生动的记叙, 反映此符特殊的灵力。 宋曾慥 《道枢》 卷九 《纯阳篇》载: “黄帝游于青城之野, 见广成子、 岐伯、 黄谷子而问道焉, 于是得百刻之神符。”⑥ 道教不同名称符号的黄帝符, 在法事中都有其特殊的宗教功能。 诸如 《高上玉皇本行集经》 卷中 《太上大光明圆满大神咒品第二》 载:

元始黄帝真符, 召四方直符守灵宝天文, 保中央。 道士吞之, 灵炁镇脾, 生黄精宝华十二

叶。 神为役使, 通灵致神仙, 直符中非三天灵文。 ……黄帝出上元符, 下中岳, 保度万物, 制九

天炁, 以度学者。⑦

唐代道经 《受箓次第法信仪》 载: “本命符, 元治青帝真符东岳先生某乙, 年若干, 本命某某月生。 元始青帝真符, 青书赤地, 元始赤帝真符, 朱书黄地, 元始黄帝真符, 黄书白地。”① 道经谓东晋许逊曾亲受黄帝之书, 用铁板书青帝大魔神功符、 赤帝大魔神功符、 白帝大魔神功符、 黑帝大魔神功符、 黄帝大魔神功符, 将此五符投于湘渚, 斩馘江湖中为害的妖毒。 而 “仙翁葛洪常以此符, 用五行相克, 日戏书于水, 泝流而上, 见者皆知其神异”。② 唐代道经 《金锁流珠引》 卷二十八载 《黄帝集灵记》 上卷有一种道符, “能入兵, 令人不见伤败, 护己保众, 用如前法, 符别出”。③

宋代道经 《灵宝玉鉴》 卷四十三 《炼度更生门》 载书黄帝中主符, 诵 《黄帝歌》 曰:

万天拱中晨, 控驾玉化根。 翘机贯億历, 洞朗辟四门。 大有混皇真, 糺制星宿魂。 非帝道不

运, 有方赖之存。 威忿即霜秋, 和豫为阳春。 生成握元纪, 仰荷戴无垠。④

道教有服用道符以通神的法术, 此类道符中也有名为黄帝的符箓, 这种黄帝符具有驱使鬼神、 治病禳灾的灵力。 东晋道经 《太上洞玄灵宝赤书玉诀妙经》 卷上载:

道士服黄帝真符, 向王叩齿十二通, 思黄炁从口入注脾中, 生十二重黄华宝光, 洞映一身,

书符置前。⑤

北周道经 《无上秘要》 卷二十六 《灵宝符效品》 载:

元始黄帝真符, 召四方直符守灵宝天文, 道士吞之, 灵炁镇脾, 生黄精宝华十二叶, 神为役使, 通灵致神仙。⑥

北周道经 《无上秘要》 卷九十二 《升上清品上》 载:

黄帝戊己通灵玉符, 黄书白缯佩身, 又以戊己日黄书白纸上, 向太岁服一枚。 三年戊己, 黄

素玉女降见, 兆身通灵, 知中央万里之事, 致中央仙官送自然之厨。 九年, 黄帝自降于寝房, 迎

以黄霞飞轮, 上升上清宫矣。⑦

道教斋醮有丰富的科仪法术, 旨在实现斋醮济世度人的宗教功能。 道教斋醮中的很多法术, 诸如步罡踏斗、 剑解之道等, 都宣称是黄帝所行道法。 北周道经 《无上秘要》 卷八十四 《得太极道人名品》 说:

黄帝轩辕姓公孙, 行步纲之道, 用剑解之法, 隐变桥陵, 驾龙玄圃, 乘云阆风得道。⑧

所谓步纲之道即道教的步罡踏斗, 道教斋醮礼拜星斗、 召请神灵的步罡踏斗法术, 是道教天人一体宇宙观在法术中的运用。 此坛场通神的法术相传来自大禹, 因此又称为禹步。 道教有 “太上老君授十二迹禹步于黄帝” 之说。⑨ 《太平御览》 卷六百七十九 《道部二十一传授下》 引 《金简玉字经》 宣称: “黄帝受襄城小童步六纪之法。”○10 步六纪之法是步罡踏斗法术之一, 道教认为 “夏步七星, 名曰蹑六纪”。 道教谓黄帝行步六纪之法要诀, “遂铸鼎荆山, 隐变乔陵, 驾龙玄圃, 乘云阆风”。○11 道教的剑解之道是升仙法术之一, 魏晋上清派宗师杨羲就以剑解隐化而名载道史。

唐代道教有 《黄帝集灵记》 的经书, 相传为大禹编四十九卷, 此道经是道教法术道符的汇编,包括 “雷公四时、 六壬六甲、 八蛮六戎等符”。○12 相传黄帝有负胜之图, 六甲阴阳之道, 托名黄帝撰写的 《玄女兵法》, 即载黄帝得此法术, 并藏经书于会稽之山。

早期道教的一些经书符命, 或托名黄帝而制作传世。 东晋古灵宝经 《元始五老赤书玉篇真文天书经》 卷中载:

中央一炁黄天下元小阳九小百六, 出灵宝黄帝下元符命, 下中岳, 制一炁黄天分度, 出此文

以度学者人身。 其文九千年一出中岳。①

道教一些法术神咒要冠以黄帝的名称, 以彰显神咒法术的灵力。 北周道经 《无上秘要》 卷三十《经文出所品》 载:

《中央黄天真文赤书》, 一名 《宝劫洞清九天灵书》, 一名 《黄神大咒》, 一名 《黄帝威灵策文》。②

道教的存想通神是斋醮中运用广泛的法术, 高功通过存想来实现坛场上神、 人之间的沟通。 道教存想法术中的黄帝崇拜, 体现在科仪中存想黄帝降临坛场。 《云笈七籖》 卷一百五 《清灵真人裴君传》 载法师的存想说:

次存黑帝君, 从日光中来, 在我之左手上; 次存黄帝君, 从日光中来, 在我之右手上。③

宋王契真 《上清灵宝大法》 卷五十八 《斋法宗旨门》 载破狱科仪中存想五帝:

掐中文, 默念灵宝, 存黄帝自中宫驾黄龙至, 兆运脾炁自唇出, 合之呼去。 存亡魂环列在

前, 天医六职医疗完全形体, 五方五帝降五色真炁, 灌溉亡人顶门而入。④

其实在早期上清经中, 上清派的内思存想的修炼法术, 就有丰富的存思黄帝的内容。 东晋道经《太上九赤班符五帝内真经》 载五岳五帝内思变化真形求仙上法:

凡入中岳, 思中央黄帝神, 闭眼即见真形者, 其人则绛府生华, 赤子纳仙, 理幽综滞, 味景

霄清, 名书帝室, 图影三元, 此人皆上仙之才也。⑤

上清派的五岳内思刻名定仙上法, 就是存思中央黄帝君讳字的法术, 通过存想黄帝君在黄炁之中化为镇星的一系列过程, 达到出神入化、 通灵通神的效果。道教的 《度人经》 有丰富的存想内容, 其中包括存想黄帝的内炼。 明代道经 《灵宝无量度人上经大法》 卷三十五 《自炼形神品》 炼神法章载:

次想中央黄帝乘黄龙, 与自己脾中黄炁黄帝自唇中出, 合而为一, 掐中指中文, 默念灵宝,

吸黄炁, 使津入脾, 想五藏五色, 郁勃充满, 即心拜五方, 念金液炼形咒, 并太液咒, 取太阳炁

九口, 通彻内外矣。⑥

《云笈七籖》 卷四十四 《存思》 载三九素语玉精真诀存思法:

思中央黄帝总元三灵真人, 讳原华, 身长一寸二分, 头戴黄晨玉冠, 衣黄锦飞裙, 手执黄精

玉版, 乘黄霞飞舆, 从中央黄帝玉女十二人, 从天玉房宫中下, 以黄云冠覆我身。 思三灵真人乘

黄云入我身中, 安镇脾内, 便三呼总元三灵真人, 原华资黄精、 玉芝, 补养我身, 便三味口, 三

咽止。⑦

在道教神学的神仙理论建构中, 将神仙赋予拟人化的讳字, 道教科仪中的黄帝亦有各种讳字。 南北朝道经 《上清回神飞霄登空招五星上法经》 载法师存想黄帝真讳曰:

次思中央黄帝, 讳万福, 字太仓。 巾黄巾, 衣黄衣, 黄冠黄履, 带中元八维玉门之章, 入兆

身中。⑧

东晋道经 《太上洞玄灵宝赤书玉诀妙经》 卷下载元始五老存思五岳五帝招灵求仙玉诀:

闭眼思中岳嵩山黄帝君, 姓角, 讳普生。 形长一尺二寸, 头戴黄玉通天宝冠, 衣黄羽飞衣,

驾乘黄龙, 从黄素玉女十二人, 从中岳来降兆室。 良久, 黄帝君化为婴儿始生之状, 在黄炁之

中, 随炁从兆口入, 径至脾府。①

东晋南朝道经 《太真玉帝四极明科经》 卷五 《太玄都中宫女青律文》 宣称:

中央黄帝玉司君, 姓黄, 讳总生。 衣黄文之裘, 备九色之章, 头戴通天玉宝晨冠, 治太玄中

宫, 主统无上无下, 无内无外, 无表无里, 无鞅数劫, 无涯之天, 主领中央嵩高山仙官, 总领五

方戊己之兵。 四司之官, 莫不隶于玉司之君也。②

道教斋醮科仪中高功法师的存想, 是在坛场与神灵沟通的重要法术, 而此存想科仪是道教黄帝崇拜的典型表现。

道教宣称黄帝得真讳隐术的传授, 佩带此真讳修行可为太上仙。 诸天隐名真讳是九天帝君祖讳祖名, 高功步罡踏斗须带佩于左肘之后。 唐代道经 《金锁流珠引》 卷十一 “说佩诸地隐讳” 条载: “昔黄帝得广成君教佩此九地真讳, 经过之处, 神灵俱见, 拜送扶迎, 不敢为患, 受驱使。”③ 道教有九州真讳、 五岳真讳、 五帝真讳、 度魂真讳、 九天真讳、 九地真讳、 六甲六十真讳、 六甲真讳、 六丁真讳、 北斗七星真讳、 南斗六星真讳、 三天真讳、 三师真讳、 三皇真讳、 三一真讳、 太一真讳、 三元将军真讳、 五德将军真讳、 太一天真讳、 太初天真讳等。 这些不同功能的真讳, 用于斋醮科仪法术的修持。

道教斋醮坛场要布置道符真文, 其中包括黄帝真文。 诸如中央黄帝赤书玉篇真文、 中央黄帝灵宝赤书玉篇真文、 灵宝黄帝炼度五仙安灵镇神中元天文、 中央黄帝召龙真文。 道教经书法术中所谓的真文, 指荐拔亡魂的经咒尊号。 道教认为仪式中真文有强大的功能, 可以外伏魔精, 内安真性, 功沾水陆, 善及存亡。 道教还有中央一炁元灵元老黄帝消魔王咒、 黄帝中主万神无越符玉诀、 黄帝太一八门逆顺生死诀、 太上灵宝真文中央黄帝君符命、 黄帝真文幢、中央太上灵宝中央大罗之天自然玉字黄帝一炁天文。 道教咒语末尾 “如律令” 的习语, 也有 “急急如黄帝律令”④ “一如黄帝天君律令”。⑤ 道教这些冠以黄帝的咒诀、 符命、 幡幢、 天文, 反映道教黄帝崇拜在科仪中的广泛影响。

三、 道教五方五帝观念中的黄帝

五方五帝是道教神系中的主要神仙, 道教的五方五帝观念, 在道教各种科仪法术中都有体现。 所谓五方五帝, 是指东方青帝、 南方赤帝、 西方白帝、 北方黑帝、 中央黄帝。 在五方五帝中, 黄帝为中央之帝, 《淮南子·天文训》 说: “中央土也, 其帝黃帝。”⑥ 道教继承道家的观念, 认为黄帝好道希妙, 有土德之瑞, 居中央之位以主四方。 在道教五方五帝神灵观中, 居于五方中心的黄帝最受崇祀。

道教谓天有五星, 以配五行, 五行之神以主五方。 五方五老乃五行之精, 是五行之体。 五方五帝则是五行之气, 为五行之用。 魏晋道经 《太上老君中经》 卷上 “第十五神仙” 载: “中央之神名曰黄裳子, 号曰黄神彭祖, 中央黄帝君也。”⑦ 《无上秘要》 卷十八 《众圣冠服品下》 载五帝冠服, 其中中央黄帝君的冠服为: “头建黄晨通天玉冠, 衣黄锦之袍, 玄黄飞云锦裙, 佩黄神越无之策, 带灵飞紫绶。”⑧ 道教认为中央黄帝化身为昊天玉皇上帝, 为万天帝主, 统御诸天。 并以东南西北四帝, 分布四方, 主司四畴。 于是天帝判分, 四方位奠, 五行运化而无穷尽。 道教的天界神灵观, 彰显出黄帝至高无上的地位。

在道教斋醮科仪中, 对五方五帝的崇拜有多种表现形式。 道教丰富的神仙学说, 赋予五方五帝各种名称。 宋蒋叔舆 《无上黄箓大斋立成仪》 卷五十一 《神位门》 左一班的五帝神灵为: “东方太始少阳青帝, 南方洞阳纳音赤帝, 西方少阴西金白帝, 北方通阴太阳黑帝, 中央总灵高皇黄帝。”①

唐杜光庭 《太上灵宝玉匮明真大斋言功仪》 载:

谨上请东方青帝九气君, 南方赤帝三气君, 西方白帝七气君, 北方黑帝五气君, 中央黄帝一气君, 五帝真人, 玉童玉女, 降临醮座。②

唐宋道经 《太上元始天尊说北帝伏魔神咒妙经》 卷九 《八字消灾品》 载:

设玄科之日, 奉受神气, 谨请东方青帝驾青龙, 南方赤帝驾赤龙, 西方白帝驾白龙, 北方黑

帝驾黑龙, 中央黄帝驾黄龙, 各请诣玄坛, 证臣所启, 皆得成就。③

南北朝道经 《太上洞渊神咒经》 卷十三 《龙王品》 有五帝龙王: “东方青帝青龙王, 南方赤帝赤龙王, 西方白帝白龙王, 北方黑帝黑龙王, 中央黄帝黄龙王。”④ 道教甚至还有中央守墓镇宅黄帝神龙王。

唐杜光庭 《太上洞渊三昧神咒斋十方忏仪》 载修建洞渊三昧神咒大斋, 仪式中礼请黄帝的咒

语曰:

中央戊己神, 黄帝统万机。 三秦总八方, 勾陈耀天晖。 天辉光照灼, 豁然幽夜开。 至道恩慈

普, 万兆悉归依。⑤

道教斋醮科仪的宣神咒、 卫灵咒, 咒语祈请中央黄帝等五灵下降护坛。 宋元道经 《玉箓资度解

坛仪》 之请宣神咒曰:

五灵列位, 焕镇五方。 始皇护魂, 丹老卫形。 皓灵侍魄, 黑帝摄生。 中央黄帝, 统御万真。

元皇诰下, 幽夜开光。 罪消北府, 名列南昌。 金箓定籍, 玉字除殃。 朱陵炼质, 飞神太仓。 三官

九府, 无极神乡。 普受开度, 上生天堂。⑥

道教还建构五岳五帝之说, 南北朝道经 《太上大道三元品诫谢罪上法》 谢五岳的科仪, 分别致谢东岳泰山青帝大神、 南岳衡山赤帝大神、 中岳嵩山黄帝大神、 西岳华山白帝大神、 北岳恒山黑帝大神。 高功谢中岳的说文曰: “次向西南再拜, 长跪言: 臣某今归命中岳嵩山黄帝大神、 飞仙真人、 神仙诸灵官、 名山大泽一切神灵。 乞丐谢如东岳法。”⑦ 道教斋醮坛场祈请的神仙包括五方五帝, 科仪中或上请五方五帝君, 或上请五方五帝神君, 或上请五方五帝仙君。 道教斋醮科仪的神系有: 五方五帝真君、 五方五帝灶君、 五方五帝斩鬼大将军、 五方五帝解秽仙官、 五方五帝解秽灵官。

道教斋醮坛场的醮位, 要供奉排列五方五帝。 宋林灵真 《灵宝领教济度金书》 卷七 《圣真班位品》 安宅斋用瘟疫醮神位有: “东方青帝青瘟神君, 南方赤帝赤瘟神君, 西方白帝白瘟神君, 北方黑帝黑瘟神君, 中央黄帝黄瘟神君。”⑧ 道教诀法有五方五帝诀。 道教有存想五方五帝将军的科仪。 道教有灵宝五帝育物真符, 是灵宝度人中品之道, 乃五方五帝所掌。 道教的五方五帝内讳为: 青帝讳常精明, 白帝讳混辱收, 赤帝讳炎洞丹, 黑帝讳玄明萌, 黄帝讳麻忠顺。 在道教斋醮科仪中, 高功要存呼五方五帝内讳名字。

魏晋道教已将五方五帝与五岳相配合。 东晋葛洪 《元始上真众仙记》 说: “太昊氏为青帝, 治岱宗山。 颛顼氏为黑帝, 治太恒山。 祝融氏为赤帝, 治衡霍山。 轩辕氏为黄帝, 治嵩高山。 金天氏为白帝, 治华阴山。 右五氏为五帝。”① 唐杜光庭 《太上黄箓斋仪》 卷五十一 《拔苦济度方忏》 载忏谢五岳的科仪, 忏谢中岳为: “众等至心归命中岳嵩山黄帝真君, 飞仙真人, 名山洞府、 得道神仙诸灵官。”② 宋蒋叔舆 《无上黄箓大斋立成仪》 卷三十二 《斋法修用门》, 载高功法师先后行存想五岳五帝的科仪, 存想五方五帝为:

五帝者, 存青帝立东, 赤帝立南, 白帝立西, 黑帝立北, 黄帝立中央, 建王之方。 皆着帝王

之冠, 服随方之色, 立在斋坛内。③

《无上秘要》 卷十九 《天中真仪驾品》 载五老君仪驾为:

东方安宝华林青灵始老, 号曰苍帝, 驾苍龙, 建鸨旗。 南方梵宝昌阳丹灵真老, 号曰赤帝,

驾丹龙, 建朱旗。 中央玉宝元灵元老, 号曰黄帝, 驾黄龙, 建黄旗。 西方七宝金门皓灵皇老, 号

曰白帝, 驾白龙, 建素旗。 北方洞阴朔单郁绝五灵玄老, 号曰黑帝, 驾玄龙, 建皂旗。

此五老君的神格名称, 具有道教神仙思想的深刻意蕴, 是道教对中华五方五帝说的创造发挥。

道教斋醮坛场有五岳帝君仪驾、 五老君仪驾、 五方帝仪驾的象征表现, 而黄帝都居于中央的地位。 《无上秘要》 卷十九 《天帝众真仪驾品》 载五岳帝君仪驾之 “中岳嵩山君, 常以三月、 六月、 九月、 十二月戊辰、 戊戌、 己丑、 己未之日, 乘黄霞飞轮, 奏真仙名录, 上言高上帝君”。④ 五老君仪驾之 “中央玉宝元灵元老, 号曰黄帝, 驾黄龙, 建黄旗”。⑤ 五方帝仪驾之 “中央含枢纽, 号曰黄帝,其神戊己, 服色尚黄, 驾黄龙, 建黄旗”。⑥

道教认为五方五帝具有多重内涵, 在神灵则称五方五帝, 在山岳则称五岳圣帝, 在人身则称五脏神君。 宋蒋叔舆 《无上黄箓大斋立成仪》 卷二十六《科仪门》 召灵仪: “焚香上启青帝护魂君, 白帝侍魄君, 赤帝养炁君, 黑帝通血君, 黄帝中主君。”⑦ 此更是将五方五帝与人身魂魄炁血相联系。 在道教地狱理论的九狱中, 黄帝主管中央的亡报普掠狱。 高功法师用灵山向阳之竹制作的神杖, 长七尺并分为七节, 分别书黑帝符、 白帝符、 黄帝符、 赤帝符、 青帝符, 神杖法器运用的五帝符, 是五方五帝观念的符号象征。 如道教斋醮的五帝符, 仪式中是以五方五帝的神圣权威来御魔制邪, 而道教雷法中行用的五雷符, 则是借雷神的威猛来震慑鬼魔。

四、 道教丹道医学中的黄帝

道教的金丹之道亦来自黄帝的传统, 黄帝被视为服食金丹得道者。 道教称黄帝登王屋山, 开石函, 发玉笈, 得 《九鼎神丹注诀》。⑧ 早期道经的 《荆山经》、 《龙首记》, 皆记载黄帝服神丹之事。⑨东晋葛洪 《抱朴子内篇·金丹》 载:

抱朴子曰, 按 《黄帝九鼎神丹经》 曰, 黄帝服之, 遂以升仙。 又云, 虽呼吸道引, 及服草

木之药, 可得延年, 不免于死也; 服神丹令人寿无穷已, 与天地相毕, 乘云驾龙, 上下太清。 黄

帝以传玄子, 戒之曰, 此道至重, 必以授贤, 苟非其人, 虽积玉如山, 勿以此道告之也。

《黄帝九鼎神丹经》 为西汉末东汉初的道经, 该经托名黄帝而造作, 并宣称黄帝服食九鼎神丹而升仙。 九鼎神丹被视为神仙出世大丹之第一, 《云笈七籖》 卷七十一 《内丹》 载:

神仙出世大丹异名十三种: 黄帝九鼎丹、 九转丹、 大还丹、 小还丹、 九成丹、 素子仙童丹、

九变丹、 太仙霞丹、 太和龙胎丹、 张大夫灵飞丹、 升仙丹、 神龙丹、 马仙人白日升天丹。①

道教推崇黄帝金丹的功能, 认为 “能尽性命之道者, 无出于黄帝金丹”。② 《抱朴子内篇·微旨》 说:

而俗人闻黄帝以千二百女升天, 便谓黄帝单以此事致长生, 而不知黄帝于荆山之下, 鼎湖之

上, 飞九丹成, 乃乘龙登天也。③

道教的九丹各有名称, 即华丹、 神符、 神丹、 还丹、 饵丹、 宜丹、 深丹、 伏丹、 寒丹。 道教认为九丹为仙药之上法, 修炼者得一丹便可以成仙, 在人间亦能任意出入无间。 唐代道经 《道典论》 卷四《丹名》 载: “ 《真人流珠九转神仙九丹经》 云: “真人日服九丹, 令人神仙度世, 长生久视, 长服之, 寿万世。”④ 黄帝炼丹九转方成是道教著名仙话, 蜀州新津县老君山稠稉治为早期道教二十四治之一, 相传黄帝曾在此道治炼丹。 道教宣称黄帝九丹为长生之要, 九丹传授更是道教仙传叙事的常见题材。

《云笈七籖》 卷三十三 《杂修摄》 “守一” 条载:

昔黄帝到峨嵋山, 见皇人于玉堂中。 帝请问真一之道, 皇人曰: 长生飞仙, 则唯金丹; 守形

却老, 则独真一。 故仙重焉。 凡诸思存, 乃有千数, 以自卫率多, 烦杂劳人。 若知守一之道, 则

一切不须也。⑤

真一之道又称三元真一之道, 是道教金丹服食方法追求的境界。⑥ 署名京里先生撰 《神仙服饵丹石行药法》, 开篇即为 《黄帝一物饵丹法》。 《云笈七籖》 卷六十六 《金丹》 之 《大还丹宗旨第四》 说:

夫言还丹者, 即神仙服食也。 自古之天人留此术, 降下人间, 传付于后。 自黄帝得之, 白日

鼎湖升仙。 若古往神仙, 不一一具言也。⑦

唐代道教外丹盛行, 道教的金丹之道, 也宣称黄帝修之而登云天。⑧

宋李昉 《太平御览》 卷第六百六十四道部六引 《集仙录》 曰:

张天师道陵隐龙虎山, 修三元默朝之道, 得黄帝龙虎中丹之术。 丹成服之, 能分形散景, 天师自鄱阳入嵩高山, 得隐书制命之术。⑨道教宣称黄帝金丹能尽性命之道。 张陵得黄帝龙虎中丹之术的传说, 彰显道教金丹之道推崇黄帝的传统。

道教多有托名黄帝的经书, 尤以道教医学类的经书, 经书名称多托黄帝之名。 诸如 《黄帝手镜》《黄帝内传》 《黄帝内经》 《黄帝宅经》 《黄帝灶经》、 《黄帝中经》 《黄帝九钥玉匮内真玄文》 《黄帝内经素问补注释文》 《黄帝内经灵枢略》 《黄帝素问灵枢集注》 《黄帝内经素问遗篇》 《黄帝八十一难经纂图句解》 《黄帝龙首经》 《黄帝金匮玉衡经》 《黄帝授三子玄女经》 《广黄帝本行记》、 《轩辕黄帝水经药法》 《黄帝阴符经颂》。 道经中述及托名黄帝的经书, 还有 《黄帝素问太始天元玉册文》 《黄帝玉台篇图符》 《黄帝圣纪经》 《黄帝醮告章》 《黄帝四十四方经》 《议黄帝难经》 等。 道教的 《中央一炁灵宝玉篇真文》 又称为 《黄帝八威策文》。

在道教仙传的宗教叙事中, 关于黄帝得道有各种神异传说。 诸如黄帝见龙蹻真人宁先生, 得到《龙蹻经》 的传授, 得御飞云之道; 玄女授黄帝 《阴符经》 三百言, 都强调黄帝是得大道之要的神仙。 宋陈致虚 《上阳子金丹大要》 卷十一 《累行》 之 《与至阳子田至斋》 说:

帝皇之得道者, 若羲、 农、 黄帝焉。 仕隐而得道者, 若老、 庄、 关令焉。 侯王而得道者, 若

子房、 淮南焉。 山岩而得道者, 若钟、 吕、 希夷焉。 道之在天地间, 成仙作佛者, 历历不可以指

数也。

道教早期得道的神仙, 以宣称为黄帝时人为荣。 如 《列仙传》 中宁封子、 马师皇、 赤将子舆等,仙传都记载为黄帝时人。 道教经史中对黄帝信仰的建构经历了长期的过程, 中国远古时代的黄帝被推崇为道家之宗、 三洞神仙之第一, 道经中的黄帝叙事旨在说明道教法脉的源远流长。

余 论

道教黄帝信仰的建构贯穿于道教史的始终, 道教赋予黄帝得道仙人的神异叙事与超凡灵力, 显示出道教塑模华夏祖先神的智慧和想象力。 中国古代有道家本于黄帝老子之说, 认为道教之道以清静无为为宗, 以虚明应物为用, 以慈俭不争为行, 都是践行黄帝之道的结果。 道教宣称黄帝曾作八卦, 被视为道教易学之始。 道教还宣称轩辕黄帝证位太极元真君, 黄帝为道教三洞神仙第一。 道教尊黄帝为始祖, 黄帝作为道教始祖的地位, 历来为道教各宗各派所认同, 其地位更在道教各派祖师之上。 道教对中华远古人文初祖黄帝的塑造, 多维度地丰富了中华黄帝信仰的内涵。 宋陈葆光 《三洞群仙录》卷一 《盘古物祖, 黄帝道宗》 条引 《道学传》 称黄帝, “有土德之瑞, 故号曰黄帝。 弱而能言, 圣而预知, 好道希妙, 故为道家之宗也”。② 黄帝是远古得大道之要的仙人, 我们对道教信仰中黄帝内涵及特质的考察, 确乎可以感受到道教是尊崇黄帝的宗教。