藏文翻译在传播佛教文化过程中的地位和作用

马多尚

引言

在人类文明史上,有不少进展都是源于外来知识的冲击,令社会、文化和知识结构都产生巨大变化,终于使人们的行为规范、生存方式和价值观念等文化系统面貌一新。由于知识的传递主要依赖语言这一交际工具,于是翻译就成为传播外来知识的重要渠道。

藏文翻译,是藏民族学习异域文化的依托,沟通信息的桥梁,承载文化的舟楫。它为传播佛教文化立下了汗马功劳,做出了历史性贡献。本文就藏文翻译在传播佛教文化过程中的地位和作用,作一初步探讨(为叙述方便,本文仅以吐蕃时期的藏文翻译为例),望读者赐教。

到了公元7世纪,吐蕃王朝建立以后,松赞于布深深感到:“为了适应浅慧众生的观感起见,而想到要掌握王朝的政治和施行正大的法令,非有具备一切功德之本的文字不可。”旧。于是他派遣心腹大臣吞米桑布扎,连同仆人等,前往印度寻求学术界权威导师,学习文字。吞米桑布扎翻越崇山峻岭,历经千辛万苦,来到南印度,遍访名师,广搜文疏,浏览涉猎,学习梵文,游学整整7个春秋,学识大增,最后终于学成回国。吞米桑布扎一回到吐蕃,求贤若渴的藏王松赞干布就立即委托他创制藏文。吞米桑布扎发挥自己的聪明才智,潜心研究,参照梵文,并结合藏语实际,创造性地将印度梵文50个声母改造为藏文30个声母,设计

出藏文字母、拼音方案和各种字问符号。这就是由30个藏文字母和4个元音符号组成的可以表达各种概念的实词和虚词。

藏文字的创立为提高广大藏族群众的文化知识打开了通道。在长期历史发展中,藏文日趋成熟,成为统一的拼音书面语,使藏民族各种文化知识得以记载和流传,从而成为藏民族在文化上统一的纽带,为发展藏族文化,提高民族文化素质打下了坚实的基础。

有了文字,使大量佛教经典被译成藏文,在藏区广泛流传,同时历代藏族学者用藏文撰写了有关历史、传记、哲学、医学、艺术、法律、文学等方面的书籍。使藏族医学、艺术、文学、建筑、雕塑、绘画、音乐等得以发展。

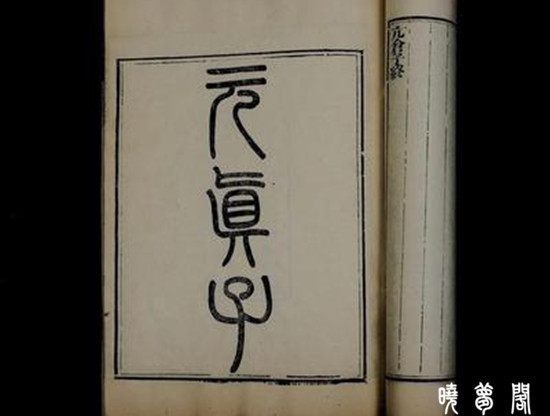

据有关史料记载,吞米桑布扎在拉萨北郊帕蚌卡完成创制藏文,并著8部论。在吞米桑布扎将这些成果奉献给藏王时,作了第一首藏文体诗。接着,就开始翻译佛经《宝云经》、《白莲经》等佛经。以此为滥觞,开始了藏文翻译的新纪元。

由此可见,藏文一问世,就担负起著书立说和译介其他民族优秀文化的历史重任,为构建藏族灿烂文化、促进文化交流作出了不朽的贡献。

主要译师及翻译方法

在藏族历史上,由于“七觉士”的出家和桑耶寺的建立,藏族社会的僧人队伍和庙宇不断壮大起来,培养了“知识分子”,训练了译经队伍。根据学者们的研究,仅吐蕃时期,先后参加佛经文献翻译的门徒逾千人,达者有百位。比如,前弘期的领军人物有:吞米桑布扎、寂护、无垢友、佛密、静藏、清净狮子、尚帕桑、玛哈热咱、摩诃衍、哈热纳波、毗卢遮那、阿难陀、伽罗、丹玛泽芒、聂古玛诺、玛仁钦乔、昆鲁益旺布、噶瓦白泽、觉若鲁益坚赞、尚耶喜德、聂·鸠摩罗等。后弘期的杰出代表是:仁钦桑布、嘉宗珠僧格、次成加瓦、志和角西热、努贤巴华桑、桑盖普华西热、巴才次成、仁青扎、扎巴坚参、兰达玛洛哲、角达伟窝色、吉江伍盖、觉囊更噶宁布、玛尔巴、桂匈努贝、额勒贝喜饶、额洛丹喜饶、达仓喜饶仁钦、热多杰扎、更登群培等。这些译界名宿用自己的聪明才智和辛勤劳动,翻译了不胜枚举的佛教文献,为吐蕃王朝文化的繁荣做出了不可磨灭的贡献,也为藏族传统文化发展谱写了光辉的篇章。

方法是完成任务的桥和船。经过一段时间的语言积累、翻译实践和训练,藏语文也得到了发展,规定了经典翻译的方法,赞普下令厘定文字,规定了佛经翻译和审定的三大原则,即:(1)符合声明学(语言学);(2)符合佛教经义;(3)使吐蕃人容易理解。这三条原则是对从松赞干布至赤松德赞时期翻译实践的理论总结,具有很强的针对性。它要求译文通顺流畅、“信”“达”兼顾、通俗易懂。同时又规定了音译、意译、直译、改译等四种翻译方法。与此同时,针对当时译界出现的混乱状况,还特意规定了四点注意事项,即:(1)翻译佛、菩萨、声闻部等的名词时,根据其职位和功德,采用不同的敬辞来翻译;(2)对已厘定成规的译语不得随意更改;(3)各译场制定的新译语,必须符合声明学原理,同时还须报送堪布和大译师,经堪布和大译师审定后,最后报呈赞普颁行,不得自行其是;(4)密宗经咒,未经赞普降旨同意,不准自作主张,随意翻译。除了上述原则和方法外,还对语序、多义词、同义词、数词等的具体翻译方法,也作了明确规定。

在长期的翻译实践中,译师们遵照上述翻译原则,灵活运用意译、音译、直译、改译等翻译方法。宜意译则意译,宜音译则音译,宜直译则直译,宜改译则改译。四种方法灵活运用,相得益彰,各展其长。其具体翻译过程在桑耶寺的壁画中有形象的描述:译者盘腿相向而坐,第一人高声朗诵经文,第二人口头译成藏文,第三人(位高权重的高僧)负责审定译文。然后,由一位年轻僧人将译文用竹笔写在长条纸上。年轻僧人写毕交给“中校订者”对此进行一次校对,主要是对文字的校勘核对。最后由“大校订者”对照原文,从字音、词义、语法、格式、结构等方面作最终的校订。至此,才算完成了一本经书的翻译过程。凡未经过上述诸道工序的经书,一律不准在社会上流传和传播。这些严谨的翻译原则和方法,再辅以译师们字斟句酌、一丝不苟的译风译德,使翻译水准大为提高,所译经典译笔严谨,辞旨文雅,质量上乘,成果丰硕。

佛教传入吐蕃大约是在公元7世纪松赞干布时期,起初它是从唐朝输入,后来又直接从天竺翻译佛经。佛教真正在吐蕃站稳脚跟是在赤松德赞执政时期。公元761年赤松德赞从邬仗那请来了密宗大师莲花生,莲花生用法术战胜了本教等地方旧势力的阻挠,为吐蕃正式建立佛教扫清了障碍。接着,赞普根据高僧们的建议修建了规模宏大、功能完善的桑耶寺,该寺主殿上、中、下三层分别采用了藏、汉、印三地的建筑风格,反映了三种文化的结合。组织可造青年在此学习梵文,与外来的高僧合作大量地翻译了佛教经论,建立了法宝。还度僧出家,成立僧团,建立了僧宝,标志着三宝俱全,佛教在吐蕃就正式建立起来并开始广

为传播。

到了元代,藏传佛教呈现出空前传播的态势。文化交流空前活跃,人员往来日趋频繁,从八思巴开始,终元一代共有十多位萨迦派高僧相继被尊为“帝师”,西藏僧人大批进入内地,京城及其他地方广造寺院佛塔。佛塔既是建筑艺术,又是雕塑艺术,是集两种艺术于一体的佛教建筑物。我国佛塔的建筑,其分布之广、数量之多、规模之大、层级之高、造型之美,在古代建筑中是首屈一指的,在世界上也是罕见的。北京北海公园琼华岛白塔山上即建有一座藏式白塔,秀丽端庄,与西城妙应寺(俗称白塔寺,始建于元代,原名大圣寿万安寺,寺内的白塔是中国现存年代最早、规模最大的藏式佛塔)遥相呼应。现在保存完好又比较著名的元代藏传佛教建筑,还有居庸关过街塔、潭柘寺塔和碧云寺等等,明、清以后的建筑就更多了。这些佛塔犹如一颗颗璀璨的宝石,一朵朵绚丽多姿的奇葩,点缀于蓝天白云、青山绿水之间,为祖国万里锦绣江山平添了无限春色。它是研究我国古代建筑史的宝贵实物。

藏传佛教造像,大多以印度佛教艺术为母范,往往直接取法于古印度佛教图像,印度气息甚浓。其造像躯干颀长,肌肤丰润,比例匀称,形貌典丽,垂眸微笑,文雅敦厚,富于人情味。藏传佛教及其造像艺术在内地较有规模的传播始于西夏王朝,元朝推而广之,向南直达广东潮州。而位于浙江杭州灵隐寺的飞来峰,恰似藏传佛教飞地,至今保存完好的元代石刻造像群,计有六十八龛上百尊,构成飞来峰造像的主体与精华。其中近半为藏式风格,另一半汉传样式中,也糅杂了藏式,或说是互有影响,被认为是汉藏艺术的结晶,为祖国的江南带来一抹异域的风采。

翻译促进了汉藏文化交流

据吐蕃史书记载,文成公主入蕃带进了360部佛经、60部工艺著作、60部医书、80部占萤历算书,以及食物制作法书籍、农业耕作法书籍和字典、词典等等。这些佛教经典和重要著作被译成藏文以后,不仅丰富了藏民族文化,而且进一步促进了藏汉文化交流。在此,值得一提的是,为了持续不断地引进华风,文韬武略的松赞干布高瞻远瞩,不断“遣子弟人国学,习诗、书”,如饥似渴地学习、吸收、借鉴先进的大唐文化,这对后来吐蕃文化的发展也产生了积极影响。后来金成公主嫁给赤德祖赞,进一步加强了唐蕃之间的相互联系和友好往来。

两个公主带到吐蕃的大量的医学、历法等方面的书籍被译成藏文后,在藏族地区广为流传,对藏族医学和天文学的发展起了非常重要的作用。而文成公主入藏时把佛教经卷带进吐蕃,使之成为藏传佛教的重要源头之一。

汉文经典的藏译是中原汉文化影响吐蕃的一项重要内容。在敦煌藏文文献中,就发现有《尚书》中的《泰誓》(中、下)及《牧誓》、《武成》4篇,《春秋后语》6篇,《孔子项托相问书》等先秦古籍。这些古籍的翻译,为吐蕃时期的藏族文化提供了有益的借鉴。吐蕃从唐朝汲取文化营养还表现在音乐方面。据藏史记载,郁松芒布杰在位时,从唐朝获得了笛子、唢呐等乐器。

众所周知,文化交流历来是双向的。在大唐文化传人吐蕃的同时,吐蕃文化也传到了内地。汉地传统的音乐、舞蹈、绘画、雕塑乃至日常生活的饮食、服饰,都受到藏文化的影响而有重要的发展。唐代吸收外来音乐,建立了燕乐、清乐、西凉、高昌等十部乐曲。舞蹈方面,剑器舞、胡旋舞等也来自吐蕃及其他西域之地。绘画方面也吸收吐蕃等西域之地色彩、渲染的技巧,出现了敦煌许多壮丽的壁画,也涌现出了阎立本、吴道子、李思训等一批兼收并蓄的绘画大师。对敦煌文献中记载的汉藏对音《千字文》残卷、《汉藏对照词语》、《汉藏对照词汇》等的学习,促进了唐蕃双方文献、表疏及经典的翻译和交流。

吐蕃人“赭涂面为好”,即藏文之“赤面”。是吐蕃人的一种防寒护肤方法。传到大唐便流行为一种化妆术,谓之“元和妆”。自居易《时世妆》云:“元和妆梳君记起,髻椎面赭非华风”。吐蕃还为汉地输送药品,交流医学。吐蕃大医学家老玉托云丹贡布曾亲自到四川地区行医,为汉族患者治病,把藏族医学传播到了汉地。

到了13世纪80年代,在元朝政府的主持下,吐蕃佛教文化方面的学者会同汉、畏兀儿等民族的学者,以萨迦寺收藏的藏文经典为主,用以与汉文佛经对勘。他们相互切磋、反复辩难,终于历时三年完成了这件规模宏大的典籍对勘盛举,在藏、汉文化交流史上树立了一座丰碑。至于明、清以后的藏、汉交流就更频繁了。只不过,在文化交流中都各有吸收,各有扬弃,其优秀部分,则汇入了中华民族文化的主流。

公元8世纪中叶以后,吐蕃佛教盛行,重要佛教经典陆续翻译成藏文。而且,译经严肃认真,重视程度不在汉文与巴利文佛经译本之下。有些佛经印度已经失传,汉文和巴利文亦无译本,藏译佛经经典中却保存了下来,为自己的母体注入了新的文化基因。而《因明学》、《中观论》、《入中论》、《量释论》等重要经典的翻译,丰富了祖国的哲学思想。因明脱胎于古印度逻辑学,以其重要的作用而跻身佛经五明之中(其他四明分别为:《声明》、《医方明》、《工巧明》、《内明》)。印度对通达五明的人冠以“班智达”的称号,足见佛教对五明的重视。因明学的最早翻译始于寂护,他和藏族学者法光译出了陈那的《因轮论》,此后,吐蕃时期三大译师中的吉祥积、知军和另外两个译师空护、法光,共译出陈那、法称及其他人的因明 需要指出的是,大师们翻译的这些佛教文献

学19种著作,其翻译数量之多,注释之详尽,传讲 并非篇篇珠玑,更非说佛教文化全身是宝,它所有应用风气之浓,远远超过了汉地。佛教包含了许 的东西都好。事实上,佛教文化也有它理论上不多理性的思想和哲学的内容,其中因果、平等、慈 完善的地方,也有一些守旧的地方,甚至还有一些悲、中道、圆融等哲学思想,与祖国哲学相得益彰, 封建糟粕。对此,我们要善于分析,正确对待。大放异彩。由译师白热杂纳等负责翻译编辑的梵藏对照词典《翻译名义集》,是藏族历史上第一部 梵藏对照词典,对后世的佛经翻译和词典编纂影响巨大 ,是佛经翻译的重要工具书,也是词典编纂的重要蓝本。对研究古藏文和藏语语音演变历史,了解藏文翻译史,更好地从事翻译工作,具有很高的参考价值。

文成公主人藏时,带去的治疗404种疾病的药物、108种民间验方和《医学大典》等被翻译成藏文后,藏、汉医学互为参照,彼此补充,对当时吐蕃经济社会生活产生了重要影响,也为日后祖国医学事业的丰富、繁荣和发展起了重要作用。

佛教绘画艺术的传人同中国传统画法的结合与创新,使中国的绘画艺术出现了崭新的局面。佛教壁画是佛教绘画中最为璀璨的一朵奇葩,到了唐代,壁画的发展可谓空前绝后,盛极一时,仅敦煌莫高窟保存的历代佛教壁画就达四万五千多米。规模之大、数量之众,绘画之精美,真是举世无双。总之,译师们通过佛书的翻译,把天竺和其他诸佛教国的大部分著作,介绍到中国来了,这就大大丰富了中国的思想界。

需要指出的是,大师们翻译的这些佛教文献并非篇篇珠玑,更非说佛教文化全身是宝,它所有的东西都好。事实上,佛教文化也有它理论上不完善的地方,也有一些守旧的地方,甚至还有一些封建糟粕。对此,我们要善于分析,正确对待。

结语

佛教文献翻译,为祖国文化增加了许多新元素,其影响主要表现在以下三个方面:

第一,丰富了我国的语言和词汇。仅翻译经典所新创的词汇和成语,便有上万条之多。这些词汇和成语,虽未必一一流行,但后世学人所获知的确实不少,显然成了祖国的新词汇和新成语,丰富了我国语言的表现力。

[1] 季羡林.谈翻译[M].北京:当代中国出版社,2007:8.

[2] 五世达赖喇嘛.西藏王臣记[M].(郭和卿译).北京:民族出版社,1993-21.

[3] 李凭.东方传统[M].北京:中国发展出版社,1999.

[4] 范文澜.中国通史[M].北京:人民出版社,1965